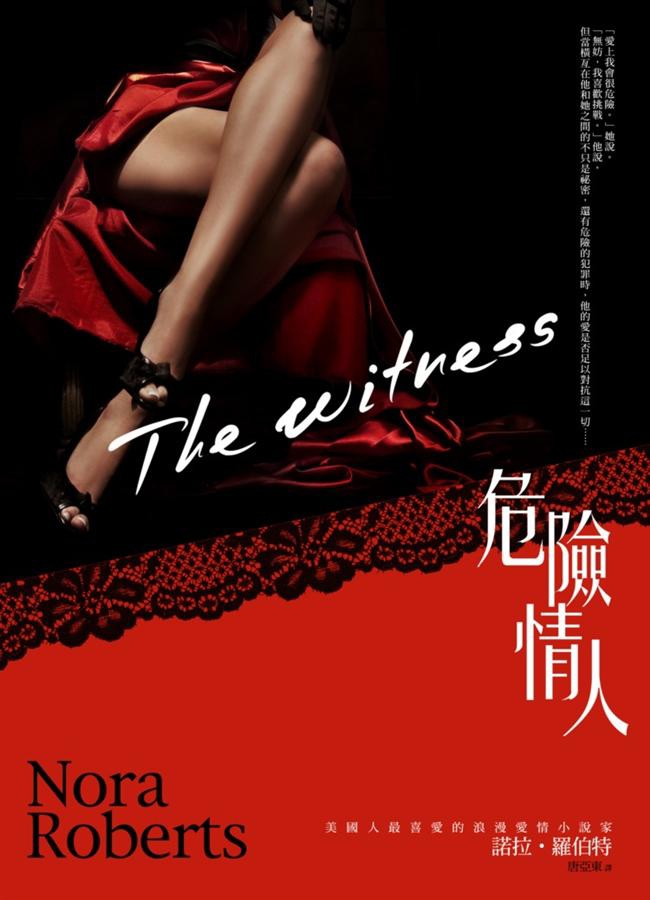

譯自:Reconstructing Amelia

譯自:Reconstructing Amelia

作者:金柏麗.馬克奎特〔Kimberly McCreight〕

譯者:許瓊瑩

類型:懸疑

出版:時報文化│2013年09月02日

總結:用字口語化,散佈層層堆疊的無知以及惡意。

不負責任の私人評分表:「打發時間」★★★

文/起司貝果

如欲轉載、引用請先告知且註明出處和作者。嚴禁鑿盜圖文,違者必究。

萬事具備只欠東風:

-

瑞士精神病學家伊麗莎白.庫布勒─羅絲〔Elisabeth Kübler-Rose , 1926-2004〕,在其著作《論死亡與臨終》(On Death and Dying)一書中,提出著名的「面對死亡的五階段」理論:否認(denial)、憤怒(anger)、討價還價(bargaining)、沮喪(depression)、接受(acceptance)。

※ 灰白色處即涉及重大劇情內容,其餘皆可安心觀看服用 ※

在寫《獵狼連線》相關評論的時候,我就曾說出「科技進步會對心智尚未成熟的小孩造成一定程度的影響。因此長輩不可不慎」之類的感慨。

然而,《最後的目擊者》也是類似型態的概念,以「小孩發生無可挽回的憾事,讓身為最親近的父母,驚覺原來自己有多麼不了解他們」的故事,來彰顯親子關係、戀愛陷阱、同性競爭等議題的重要性。

我們不明白,為什麼合該單純、善良的孩子們,在學校竟會如此猖狂,以言語霸凌他人?我們不清楚,原來無遠弗屆網路、傳媒世界,會讓消息、八卦、不正當的知識能這麼快速傳閱,荼毒他們未受汙染的心靈。

有太多太多的無法預知,和欠缺臨門一腳的關懷,讓人無意間忽視心肝寶貝/掌上明珠所透漏的求救訊號,在惡性循環下,最後就演變成《最後的目擊者》大多數選擇性失憶的父母師長一樣,非但縱容、姑息兒女以驕傲自恃侵凌別人,還幫忙掩蓋,更甚者,或對深受同儕排擠之苦的進行式不聞不問,導致慘劇衍生。

這些痛心疾首的話語,其實並非責怪,因為我知道,自己也有很多無法對父母脫口說出的真心。明明家人就是最該扶持你的人,為什麼還要醞釀秘密於心?原因不一定是出自不信任,反之,由於各種羞愧、害怕、丟臉或怕無法被理解的大大小小理由隱瞞。太多時候,我們都過於自信選擇一肩承擔,而忘了能力、歷練的極限。

即便是如此,深知自己和大家一樣都走過少不經事的歲月,但時下青少年/女的想法,其實並不一定能為大人們所理解。常常,看到層出不窮的社會新聞,我也兀自納悶,想問問他們到底是怎麼了,為什麼會讓事態發展如此,而沒有判斷是非的能力。

留言列表

留言列表